キーボードには、さまざまなサイズがあります。

最も一般的かつ大きいのがフルサイズ。その次に一般的となってきているのが、今回紹介するテンキーレスキーボード(TKL)となっています。

元々はゲーマーの間で広がっていたんですが、作業用としても近年は広く使われているんです。

今回は、そんなテンキーレスキーボードの選び方、それぞれの特徴・おすすめを比較しつつ紹介します。

コンパクトサイズのキーボードが気になる方、テンキーレスキーボードの購入を検討されている方は、ぜひ、参考にしてみてください。

目次

テンキーレスキーボードとは? メリット・デメリットも解説

TKLキーボードは、その名前の通り「テンキーが無いキーボード」です。テンキー以外は概ね揃っており、矢印すら無い60%キーボードよりは大きく作業に適したものとなっています。

TKLには、以下のようなメリットがあるんです。

- フルサイズに比べて省スペース

- マウスとキーボードとの距離が近づく

- マウスの操作スペースを広めに確保できる

- 持ち運びやすい

- 矢印等はあるため文章作成やプログラミングなどの作業がしやすい

マウスとキーボードとの距離が近づくとどうなるのか、気になる人もいるでしょう。一般的には「手の移動距離が身近くなり負担が軽減される」と言われています。

さらに、持ち運びやすい点。ノートPCに外付けキーボードを付けるタイプの人は、PCバッグでキーボードも一緒に持ち運ぶことになるでしょう。

ただ、フルサイズキーボードだと入らないPCバッグも、多いです。そもそもノートPCは一般的なフルサイズよりサイズが小さいですから。

TKLなら入るという場合も多いため、持ち運びは圧倒的に便利になります。

最後に、テンキーが無いと不便だと思うかもしれませんが、作業で困ることは意外とありません。特に文章作成・プログラミングであれば、数字を打つとしても他の文字と数字とが混ざった羅列の中で打つことが多いですよね。

そんなときは、アルファベットキーの上にある数字で打った方が早いです。

一方、デメリットは以下の通りとなっています。

- データ入力、経理作業はしにくい

- コンパクトさは65/60%に負ける

テンキーは数字だけを連続して打つのに適しており、アルファベットの上にある数字は適していません。これは電卓配置のテンキーと横一列の数字キーとの違い、となります。経理やデータ入力ならテンキーはあったほうが良いです。

さらに、コンパクトさだけを突き詰めるなら65%キーボードや60%キーボードには勝てません。

このようなメリット・デメリットを考慮したうえで、TKLキーボードを買うかどうか判断しましょう。

テンキーレスキーボードの選び方

TKLキーボードの特徴・メリット・デメリットを紹介してきました。TKLに魅力を感じた人にとって、次に問題になるのが選び方です。TKLには、とても幅広いタイプの製品があります。以下の6点を意識して選べば、自分に合うTKLキーボードを絞り込めるでしょう。

キースイッチのタイプにこだわる

TKLは、さまざまなタイプのキーボードに採用されています。

メインとなっているのは、メンブレン方式とメカニカルです。

メンブレンはシート状のスイッチになっており、複数のキーが同じスイッチを用いて動作しています。構造がとても単純でスイッチシートも数枚でよく、安価です。大量生産にも向いており、製品数も豊富にあります。

メカニカルはメンブレンと違い、一つ一つのキーに独立したスイッチが与えられているんです。さらにスプリングが使われており、この反発により特有の気持ち良い打鍵感が得られます。耐久性もメンブレンより高いです。

価格も、メンブレンより高くなる傾向があります。

さらに、メカニカルには、青軸・赤軸・茶軸などキースイッチのタイプ違いがあるんです。

青軸はキーを打つときにカチッというクリック感があり、打鍵感の楽しさで人気があります。音が最も大きいタイプなので、静音性が求められる環境では向いていません。

赤軸はキーを打つときの抵抗が少なく、クリック感があまりありません。比較的静音性が高いです。疲れにくくもあります。メカニカル特有の打鍵感は健在。静音性を高めたいという人に人気があります。

茶軸は青軸ほどのクリック感はないものの、赤軸よりはあるという中間のようなタイプです。初心者向きのキースイッチだと言われています。

他にも素早いタイピングを重視する銀軸、より静音性が高くなったピンク軸(静音赤軸)などがあるんです。

自分に合うキースイッチがどれかを判断するところから、キーボード選びは始まります。

配列にこだわる

キーボードには、日本語配列と英語配列とがあります。日本語配列は英語配列よりキーが多い、と覚えておけば問題ありません。よりコンパクトなキーボードが欲しいのであれば、英語配列が良いでしょう。

アルファベットの並びなど基本的な部分は両者に大きな違いはないので、どちらでもすぐに慣れます。TKLのサイズ感なら、どちらでも打ちづらいということはないでしょう。

好みで選ぶか、サイズ感で選ぶかのいずれかで大丈夫です。

接続方法にこだわる

キーボードには、大きく分けて有線と無線と二つの接続方法があります。

有線は遅延が全くなく、作業だけでなくゲームでも使いやすいです。充電が不要というのも大きなメリットとなります。さらに、有線無線の両タイプがラインナップされている製品だと有線モデルのほうが、若干安いです。

一方、デスク上がケーブルで少しごちゃごちゃするというデメリットがあります。別途ケーブル整理用アイテムを使うのも手ですよ。

無線はケーブルが無いものの、充電が必須となります。

無線はUSBレシーバータイプが少し前まで主流でしたが、現在はBluetoothタイプも多いです。USBレシーバータイプは遅延を全く感じないほどに高感度というメリットがありますが、複数デバイス同時接続ができません。

Bluetoothはゲームの場合どうしても若干の遅延が生まれますが、複数デバイスと同時接続が可能です。

遅延が気になるなら有線が良いでしょうが、ケーブルが無いのと遅延の無さを両立させたいならUSBレシーバータイプが良いでしょう。

複数デバイス同時接続がしたい場合は、Bluetoothがおすすめです。

サイズ・重量にこだわる

持ち運びを考慮してキーボードを選びたいのであれば、サイズ・重量にこだわりましょう。TKLはフルサイズよりコンパクトですが、モデルによって細かなサイズ・重量が異なります。持ち運ぶのであれば、少なくとも自分が持っているPCバッグなどにスッキリ入るサイズであるかどうか、持ち運びやすい重量かどうかをチェックしましょう。

また、持ち運ばないなら重量はそこそこあったほうが良いです。重量がある方がタイピング時の安定感が出ますから。

機能にこだわる

TKLキーボードはゲームに使われることも多いためか、さまざまな機能を有したモデルが多いです。

まず、Nキーロールオーバー。たくさんのキーを同時押ししても正しく認識してくれるため、キー同時押しをすることのあるゲームや作業などで役立ちます。相場は6キー同時押しまでですが、中には全キー同時押しが可能なフルキーロールオーバーもありますよ。

さらに、ゲーム用に特定キーを無効化する機能や入力したキーを別のキーとして認識するのを防ぐアンチゴースト機能など、モデルにより機能が異なります。

自分に必要な機能が備わっているかどうか、しっかりチェックしましょう。

用途で選ぶ

最終的には、用途で選ぶのもアリです。

たとえば、作業用とゲーム用とで必要な機能は異なります。仕事場でも使う作業用であれば特に光ったりする必要はないでしょうし、特定キーの無効化も必要ないでしょう。アンチゴーストくらいは、あっても良いですね。

ゲーム用であればフルキーロールオーバー、アンチゴースト、ゲームモードなど欲しい機能はさまざまです。

用途を決めておくことで、必要な機能を絞り込むことができますよ。

おすすめテンキーレスキーボード

TKLキーボードは、モデルの数がとても多いです。今や大人気で主流と言っても良いくらい普及していますから。選びきれない、という人もいるでしょう。そこで、おすすめのTKLキーボードを7つ紹介します。

ROG STRIX SCOPE RX TKL WIRELESS DELUXE

ROG STRIX SCOPE RX TKL WIRELESS DELUXEは、ROG独自で開発された赤軸キースイッチを搭載した、英語配列のテンキーレスキーボードです。

FPSゲームで繊細な操作性、ボイスチャットなどでのスムーズなやりとりを配慮し、マウスを操作するスペースが広く確保できるTKLデザイン、静かでスコスコな打鍵感の赤軸が採用。

本キーボードの特徴は、打鍵しやすい横長のCtrlキーと、ステルスキーが搭載さていること。

横長のCtrlキーは、しゃがみ・ホールドなどCtrlキーを打鍵することの多いFPSゲームでは重宝します。

ステルスキーは、人に見られたくない画面や音を瞬時に消すことができるキーで、ゲームで遊んでいるのを家族にバレたくない時など、さまざまなシーンで大活躍します。

FPSゲームを優位に操作するためのキーボードが欲しい、人目に隠れてコソコソゲームしたりPC触ることが多い方にはぜひお勧めしたいキーボードです。

ASUS ROG Claymore II

ROG Claymore Ⅱの特徴は、フルサイズとしてもテンキーレスキーボードとしても使える事で、テンキーを必要に応じて取り外すことが可能です。

また、取り外したテンキーはキーボード本体の右だけでなく左側にも装着可能なことです。

ゲームユーザーであれば、仕事や普段のタイピングにはテンキーは使いたいけど、ゲーム時にテンキーが不要と感じる方は多いはず。

そういったユーザー向けに開発されたのがROG Claymore Ⅱ。

このキーボードであれば、テンキーを用途に応じて脱着できます。

なお、キーは英語配列オンリーで、キースイッチには、独自の「ROG RX Redオプティカルメカニカルスイッチ」が採用されています。

アクチュエーションポイントは1.5mm、動作幅は4.0mm。

キータッチ時の初期値は40gf、沈むにつれて圧が変わり最大値は55gfと、絶妙なリバウンドフィードバックを実現しているのもこのキースイッチの特徴。

赤軸なので基本カタカタ系の打鍵音・打鍵感ですが、一般的なチェリーMX製の赤軸と比較すると、チェリーMX製はカチャカチャ、新しいキースイッチはよりカタカタな打鍵音です。

また4隅が支柱によって支えられている為か、スイッチのブレがなく安定感が高いです。

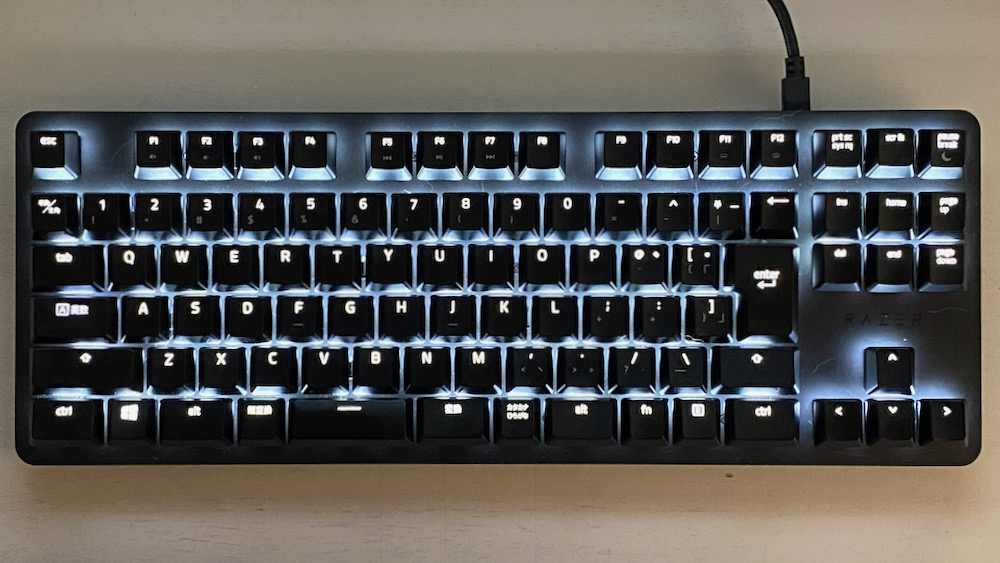

Razer BlackWidow Lite

BlackWidow Liteは、Razerの人気シリーズ「BlackWidow」の中で、ゲーム・仕事用と幅広い用途のためのデバイスとして開発されたものです。いかにもゲーミングキーボードらしいギラギラとしたものが多いRazerの製品の中では、比較的万人に勧めやすいモデルだと言えます。

接続方法はUSBによる有線のみです。

キータイプはメカニカルで、Razer独自のオレンジ軸を採用しています。アクチュエーションポイントが1.9mm、ストロークが4mm、押下圧が45gです。

アクチュエーションポイントは、スイッチがオンになる点のことを指します。浅ければ浅いほど、早く打てるということです。オレンジ軸は浅すぎず深すぎずといった、ちょうどよい数値となっています。ストロークも押下圧も一般的で、扱いやすいです。

打鍵感は一般的な茶軸と似た感覚で、クリック感はあまり無いもののカタカタッというような独特な心地よさがあります。

キーはスイッチが上に浮き出ているような構造をしているフローティングタイプというもので、掃除がしやすいです。

重量は678.5gと、比較的軽め。サイズは横幅361mm、高さ36.2mm、奥行き133mmです。これなら持ち運びもしやすいでしょう。

デザインは落ち着いているものの、矢印キーの上にRAZERの文字が印字されておりお洒落です。

付属品はUSBケーブルなどの他に、打鍵音を抑えるのに役立つOリングが含まれています。

照明はオンオフを選択できますが、RGBではなくホワイト一色です。オフィスワークでも使いやすいことを意識しているためですね。これなら、デスクで光らせていても顰蹙をかいにくいでしょう。

また、専用ソフトを使ってマクロの設定、ショートカット設定、照明の設定などができます。

BlackWidow Liteが他と比べて優れているのは、以下の点です。

- ゲーミングキーボードの機能を備えながら普段遣いしやすい設計

- 重量が軽い

- 全てが程よい調整のキースイッチ

- 専用ソフトの使い勝手

とにかく扱いやすく、時と場所・用途を選ばないTKLキーボードを探している人におすすめですよ。

Logicool G Pro X

G Pro Xは、Logicoolのゲーミングキーボードの中でもプロ仕様という位置づけのモデルです。

キータイプはメカニカルで、デフォルトでは独自の青軸になっています。

ただ、同じく独自の茶軸・赤軸も別売りされており、後から自分好みにカスタマイズ可能です。同じモデルで色々な軸を試すことができるのも、このモデルの良いところですね。

ただ、他の軸は6000円かかるので、人によっては「それなら他の安めのキーボードで試すよ」という人もいるでしょう。

特徴的なのは、キーボード右上にイルミネーションのオンオフ、ゲームモードのオンオフがあるところです。Logicoolのゲーミングキーボードの多くにある機能で、ボタン一つで切り替えられるので便利ですよ。

ゲームモードは特定キーをオフにしてくれ、誤操作しにくくなるというもの。ゲームをする際にはオンにしておきましょう。

背面には滑り止めが5ヶ所あり、重量も958gと若干重め。このためバランスが非常に安定しており、ぐらつきなどは一切ありません。滑り止めが豊富で重量もそこそこあるのも、Logicoolのゲーミングキーボードの特徴だと言えます。

中でも5つは多い方です。

接続方法はUSBの有線となっています。

さらに、専用アプリを使ってイルミネーションを細かく設定できるので自分好みのイルミネーションで気分を盛り上げることも可能です。

価格は定価だと2万円くらいしますが、実際は1万2000円程度で販売されています。メカニカルキーボードとしては一般的な価格で本格仕様のキーボードが買えるのも、G Pro Xの魅力のひとつです。

G Pro Xをおすすめするポイントを3つ紹介すると、

- 青軸のクリック感

- 軸だけ気に入らなかったときは交換可能

- 滑り止めが5箇所と多く重量があり安定感抜群

デフォルトで設定されているのは青軸なので、独特なクリック感が気になる人にはおすすめです。

さらに、滑り止めが5箇所と多く重量も1kg近くあり、安定感は他のモデルと比較しても高いです。その分持ち運びにくくなっているので、家でのみ使うという人におすすめです。

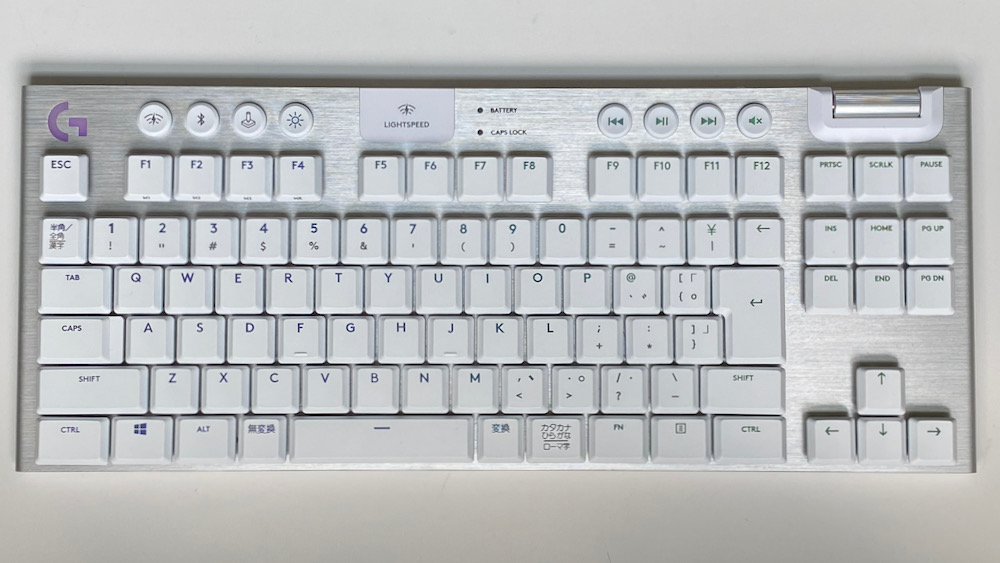

Logicool G913 TKL

G913は、Logicoolのゲーミングキーボードの最上位モデルです。

接続方法はLogicoolのお家芸とも言えるLIGHTSPEEDワイヤレス接続と、Bluetoothとなっています。

LIGHTSPEEDワイヤレス接続は、その名の通り通信速度が早く遅延が少ない接続方式です。USBを挿して接続するタイプで、公式の実験では有線をも上回るスピードとのこと。キーボードだけでなく、Logicoolのゲーミングデバイス上位モデルにはたいてい搭載されています。

専用ソフトを使うことでマクロの作成、イルミネーションのカスタマイズなどが可能です。DiscordやOBSなどとも接続できるので、配信者や人と一緒にゲームをする機会の多い人にもおすすめ。もちろんゲームモードの設定もできます。

さらに、右上にはメディアコントロールボタンを搭載。一時停止、再生、前へ、次へ、ミュートの操作が可能です。そのうえ、ホイール型の音量調節キーまであります。

重量は810gとそこそこです。

最も特徴的なのは、薄さ。独自の薄型メカニカルスイッチ「コンパクトGTメカニカルスイッチ(茶軸)」が搭載されており、メカニカルキーボードだとは思えないほどの薄さを実現しています。

そのうえ、アクチュエーションポイントは1.5mm、キーストロークは2.7mmと浅いです。押下圧は50gとそれなりに重いものの、ストロークなどが浅い分、重くすることで誤動作を防いでいるのでしょう。

デザインもアルミ合金フレームによる高級感があり、所有欲が満たされます。

とにかく機能てんこ盛りの高級TKLキーボード、といったところでしょう。

- 圧倒的早さのLIGHTSPEED接続

- 薄型キー

- メディアコントロールボタンの使いやすさ

- 専用ソフトの使いやすさ

- アルミ合金フレームによる高級感

とにかく遅延が無い無線タイプが欲しい人や、機能を盛りに盛ったゲーミングキーボードが欲しい人におすすめのモデルだと言えます。

FILCO Majestouch Stingray TKL

FILCOはDIATECという、PC周辺機器をたくさん手掛けているメーカーのブランドです。Stingray TKLは、その中でもロープロファイルスイッチを搭載しているモデルとなっています。

ロープロファイルというのは、簡単に言えば背の低いスイッチのことです。スイッチはCHYERRY MX LowProfileとなっています。キーストロークは3.2mm、アクチュエーションポイントは1.2mmと、どちらも浅いです。素早く入力できます。作業でも、ゲームでも使いやすいでしょう。

さらに赤軸にしては程よい重みのある打鍵感となっているため、間違って押してしまうということも少ないです。

銀軸や通常の赤軸が搭載されたモデルもあり、好みで選べます。

デザインがシンプルなうえコンパクトかつ背が低いため、使う場所を選ばないのも魅力のひとつです。

機能面はNキーロールオーバーなど、ゲーム用に必要なものは揃っています。ただ、一般的なゲーミングキーボードと違って光りません。

純粋な「タイピング」にこだわったスペックの高いバランス型のキーボードです。

なお、Majestouch Stingray TKLの他と比較したときに優れていると言える点は、次の4つです。

- ロープロファイルモデルがある

- 銀軸モデルがある

- タイピングがしやすい

- 光らないため環境を選ばない

ゲーミング系の機能はあまり要らないから、とにかくタイピング性能高いキーボードが欲しいという人におすすめですよ。

リアルフォース R2TLSA-JP3-BK

R2TLSAは、リアルフォースの上位モデルです。商品名・型番に「S」があれば静音モデル、「A」があれえばAPC搭載モデルという違いがあります。SAは、その両方を採用したものです。

特徴的なのは、APC(アクチュエーションポイントチェンジャー)という機能。名前の通り、スイッチの反応点(アクチュエーションポイント)を調節できる機能となっています。調節範囲は、1.5mm、2.2mm、3mmの3種類です。

ゲームなど素早く入力したいときには1.5mm、誤入力を防ぎたいときは3mm、平常時は2.2mmと使い分けることができます。ゲームにも作業にも対応できる万能選手です。

加えて静音キースイッチとなっているため、あまり音を出せない環境でも気にせず使うことができます。

キータイプは静電容量無接点式です。物理的な接点を持たず、電気の力でオンオフを切り替えるため耐久性が高いことが魅力となっています。物理的な接点が無いということは、チャタリング(二重入力)が発生しないということでもあり、より正確なタイピングが可能です。

さらに、TKLキーボードでありながら、テンキー部分と同じキーが各キーに割り振られています。数字キーだけでなく四則演算キーが他のキーに割り当てられているため、入力がしやすいです。

そのうえフルNキーロールオーバーに対応しています。

値段も2万5000円程度と高いですが、機能が充実しておりスペックも高いです。価格に見合うだけの魅力は備えていると言えるでしょう。

- 高耐久

- チャタリングが発生しない

- 用途に合わせてアクチュエーションポイントの調整ができる

- 静音性が高い

- フルNキーロールオーバー対応

- 四則演算キーが使える

APC機能があり、静音性が高いため、用途・環境を全く選ばないのもリアルフォースR2SA特有の魅力だと言えます。フルキーロールオーバー、四則演算キーも唯一無二。仕事用、ゲーム用、全てにおいて優秀です。

値段は張っても良いから万能なキーボードが欲しい、という人におすすめですよ。

おすすめテンキーレスキーボード紹介のまとめ

TKLキーボードは、フルサイズよりコンパクトではあるものの矢印キーなどが全て備わっているのが良いところです。よほど数字を入力する人でなければ、特に何も考えずTKLを選んでおけば後悔することはないでしょう。

ただ、人気モデルはそれぞれ個性があるのでしっかりと比較検討することが大切です。

自分に合ったTKLキーボードを、じっくりと選びましょう。