PCでフォートナイトを快適にプレイして、勝利をもぎ取るにはキーボードとマウスが重要です。

キーボードは移動などの操作、マウスはエイムや攻撃などの操作を行います。特にエイムに関しては、マウスの性能ひとつで大きく違いが出る部分です。快適なプレイを目指し、勝率も高めたいということであればこだわりたいところ。

そこで今回は、フォートナイト向けのマウスの選び方と、実際におすすめのマウスを5つ紹介していきます!

目次

フォートナイト向けのマウスの選び方

フォートナイト向けのマウスには、いくつか選び方があります。フォートナイトに限ったことではないのですが、今回はフォートナイトにより特化したマウスとはどのようなものかについて紹介しましょう。

接続方法で選ぶ

まず、接続方法をチェックしましょう。

マウスの接続方法は、有線とUSBレシーバーの無線タイプ、Bluetoothタイプの3種類があります。

ゲーマーの間で特に人気があるのは、有線です。有線のメリットは、遅延が発生しにくいところにあります。デメリットは、ケーブルがデスク上で邪魔になることです。特にマウスは手で持って動かすので、ケーブルまでちょこまかと動くと鬱陶しいと感じるケースがあります。

無線のメリットはケーブルが邪魔にならず、配置の自由度も高いところです。デメリットは有線と比べて遅延が発生しやすいこと。

しかし、近年はUSBレシーバーを介してメーカー独自の通信接続技術を用いることで、有線より入力の反映が早い無線マウスもあります。

最もおすすめなのは、このメーカー独自のスピードタイプの無線です。一番早いですから。

通常の無線の場合は、USBレシーバーのほうがBluetoothより早いです。

DPIで選ぶ

DPIというのは、マウスの移動距離に対して、PC上でポインタがどれだけ移動するかを示した数値です。

要は感度ですね。DPIが高ければ高いほど、少ない動きでサッと動いてくれるようになります。

これは高ければ高いほど良い、というものではありません。高すぎてもあまりにピーキーすぎて扱えない、という事態になりかねませんから。

フォートナイトにおいては、マウス本体のDPIは高めにしてゲーム内でDPIを落とすという調節方法がおすすめです。マウス本体自体は高DPIのほうがカーソルが滑らかに動きます。これはゲーム内で低く設定しても、受けられる恩恵です。

そこから自分のプレイ感覚などに合わせ、高くしたり調節していくと良いですよ。

マウス自体のDPIに関しては、ゲーミングマウスのほとんどが高めになっています。

そこまで気にする必要はないものの、重視するなら「可変式」がおすすめです。

また、ゲーム内設定での調節に関しては、プロゲーマーのものを参考にするのも良いでしょう。プロゲーマーは本体を400または800に設定して、ゲーム内でさらに低めに設定している人が多い傾向があります。

このような情報を参考にしつつ、選んでみてください。

サイドボタンのカスタマイズ性で選ぶ

フォートナイトは、他のFPS・TPSに比べて操作量が多いです。建築要素がありますし、壁・天井など各パーツごとにボタンが分かれますからね。

フォートナイト用にマウスを選ぶなら、サイドボタンは4つあったほうが良いです。4つあれば、建築全てをサイドボタンに割り振ることができます。これが結構便利ですよ。

フォートナイトだけでなく作業等にも使う場合は、サイドボタンのカスタマイズの自由度で選ぶのも良いでしょう。専用ソフトでどれだけ細かい設定ができるかは、メーカーによって異なるケースがありますから。

ただしボタン数の多いマウスはその分重量にも跳ね返ってきます。マウスの軽量化を第一に考えるのであれば、建築割り当てはキーボードに頼るかホイールでの操作訓練を積みましょう

マウスの形状や大きさで選ぶ

マウスを選ぶ際には、形状と大きさがとても重要です。

マウスの持ち方は、「かぶせ持ち」「つかみ持ち」「つまみ持ち」の3種類があります。人それぞれ持ち方が異なっており、持ち方によって最適な形状は変わるんです。

かぶせ持ちは、文字通りマウスに覆いかぶさるように手を置く持ち方。

つかみ持ちは、マウスを掴むように持ち、クリックボタンに指を立てるようにする持ち方です。

つまみ持ちは、マウスにあまり手のひらを添えずに軽くつまむようにして持つという持ち方になります。

さらに、大きさもチェックしましょう。

かぶせ持ちをする場合、大きすぎると指が引っかかりにくくなる可能性があります。手のひらにはしっかりフィットしますが、指の引っ掛かりが弱いことで滑り落ちるような感覚になることがあるんですよ。

逆に小さすぎるとフィット感が減ります。適度に大きいくらいがちょうどいいですね。

つかみ持ちの場合は、マウスが大きすぎるとかぶせ持ちのようになり、小さすぎるとつかみ持ちのようになってしまうんです。かぶせ持ちに適したものより、ほんの少し小さい程度が理想だと言えます。

つまみ持ちの場合、小さい分にはあまり問題はありません。ただ、大きすぎるとつかみ持ちのようになるので、つまみ持ちをする人は小さいマウスの方が良いです。

重量で選ぶ

マウスは、重さも重要です。手で物理的に動かして操作するものなので、重すぎると疲れてしまいますし、機敏な操作も難しくなります。

最近のゲーミングマウスは極端に重いものはないのですが、重量は少し違うだけで感覚が変わってくるので、なるべく見ておいたほうが良いです。

90kg以下は軽めで、100kg程度は普通、120kg前後は重めくらいでしょうか。

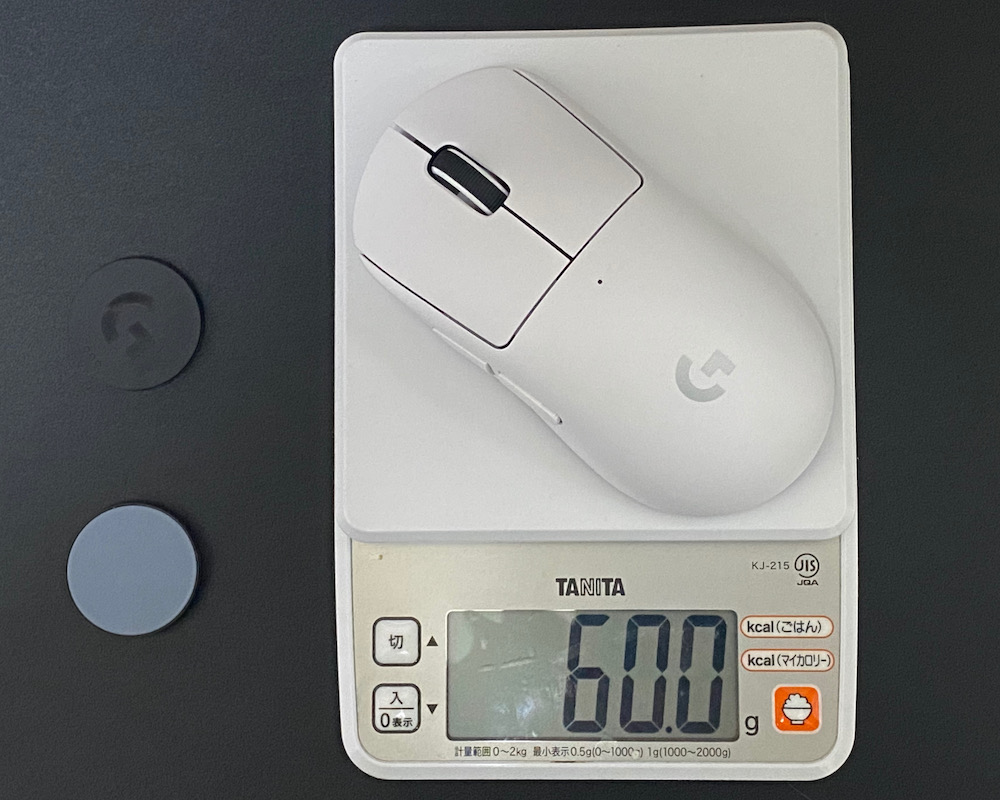

フォートナイトなどTPS/FPS系のゲームではより瞬時に操作できるマウスが好まれているとともに、ここ数年のトレンドはマウスの軽量化で、最近では80g以下のマウスも登場してきています。

各種ボタンの押し心地で選ぶ

各種ボタンの押し心地も、マウス選びには大事な部分です。

マウスによって、クリック感が弱く連打しやすく疲れにくいものや、クリック感が強く誤操作が起きにくいものなどさまざまな押し心地があります。これに関しては、どれが絶対的に良いということはありません。

好みです。

ゲーミングデバイスを複数取り扱う店が近くにあれば、店頭サンプルを触ってみることをおすすめします。

無い場合は、Youtubeなどでレビュー動画を見るなどして自分好みの押し心地かどうかチェックしましょう。

フォートナイトにおすすめなマウス6選

ここまで、フォートナイトに適したマウスの選び方を説明してきました。今度は実際に、フォートナイトにおすすめのマウスを6つ紹介します。実際のモデルを見て、自分にはどのようなマウスが合うのかを考えてみてくださいね。

Logicool G502x

- オプティカルとメカニカルの良いところ取り・ハイブリッドスイッチ「LIGHTFORCEスイッチ」を採用

- センサー: HERO25K(解像度:100~25,600dpi)

- 連続動作時間:130時間(RGBオン時は37時間)

- G HUBソフトウェアによる調整・カスタマイズが可能

- 有線より速いと言われる無線接続「LIGHTSPEEDワイヤレステクノロジー」に対応

- 充電可能なマウスパッドPOWERPLAYに対応し、マウスパッドに置くだけで充電可能

- デバイスペアリング機能により対応キーボードを1つのUSBレシーバーにて使用可能

- LIGHTSYNC RGBによる美しいライティングが可能

- 調節可能なDPIシフトボタン

- 低摩擦PTFEフィートによる滑らかなマウスのすべりを実現

- USB-C充電

- 全長131.4mm、幅41.1mm、奥行き79.2mm、重量:106g

- 保証:3年間無償保証

まず紹介するのはLogicoolのGシリーズの中でも圧倒的人気を誇るG502シリーズの最新モデルG502xです。

G502xの接続方法は、有線とLIGHTSPEEDの2種類となっています。LIGHTSPEEDは有線より早いという、Logicool独自の接続方式ですね。

センサーはG PRO Xと同じHERO25Kとなっています。

特徴的なのはデザインです。ゲーミングデバイスらしいデザインをしています。ロボット操縦をするアーケードゲーム筐体に置いてそうな、メカメカしいデザインです。

形状は、右側に大きなくぼみがついたものとなっています。ここに親指を置いておくことで、高いフィット感が得られるというものです。そのうえ、親指の先にボタンがあります。

かぶせ持ち前提のデザインなので、つまみ持ちの人には少し辛いかもしれません。

再度に複数の割り当て可能なボタンが配置されていますので、専用ソフト「G HUB」を使って各ボタンにさまざまな機能を割り振ることができます。

フォートナイトでは、各ボタンに建築機能をすべて割り当てることができるのが魅力です。

DPI、ポートレートも細かく設定できます。

ホイールはG PRO Xと同じように、しっかりとした操作感が得られるものとなっています。ただ、ホイールの下にあるボタンを押せば、無段階でスルスルと回るように切り替わるんです。これにより、たとえばブラウザを見ているとき、ページの上から下まで一瞬で移動することができます。

ホイールチルトもあり、横の操作も可能です。

G PRO XはFPSゲームでの操作感重視といったモデルでしたが、G502xはFPSを楽しみつつ機能性も担保したい方に適したモデルといったところでしょうか。

また、ワイヤレスタイプのバッテリー駆動時間は最長130時間です。ワイヤレスでありつつこれだけのバッテリー性能があると充電を忘れるレベルです。

そのうえ、POWERPLAYにも対応してますので、対応のマウスパッドを購入すれば充電の心配はありません。

Logicool G PRO X SUPERLIGHTR

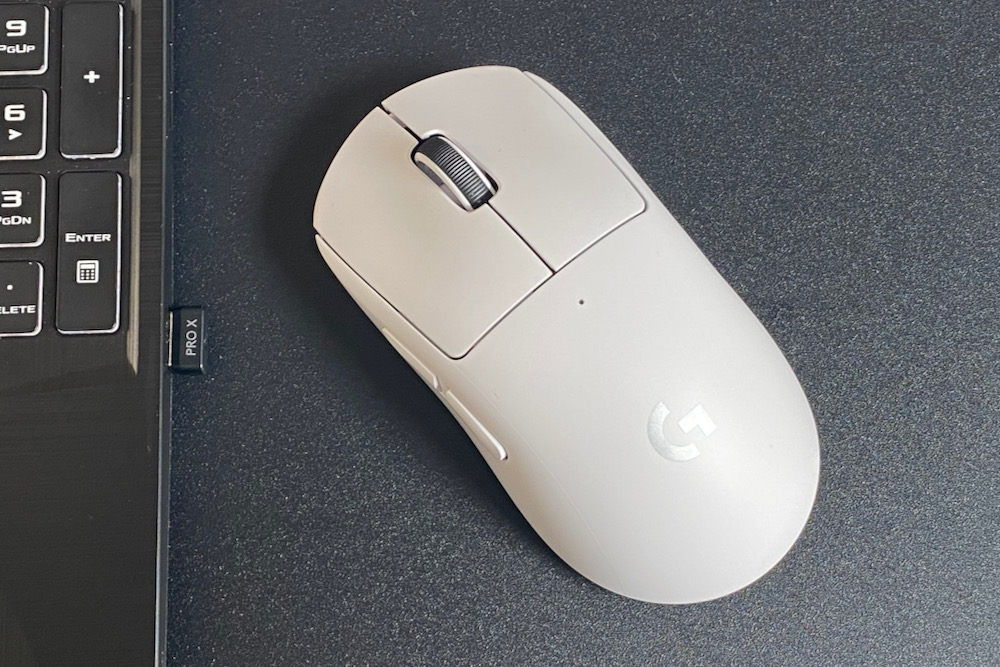

G PRO X SUPERLIGHTは、Logicoolのプロ仕様モデルです。

接続方法は、Logicool独自の高速ワイヤレス「LIGHTSPEED」となっています。USBレシーバーを使用した高速通信に対応しており、Logicoolの実験によると有線より早いとのことです。実際に使ってみても、遅延を感じることがほとんどなく、有線より使いやすいですよ。

さらに、HERO25Kセンサーという精度の高いセンサーも搭載しています。ゲーム中に挙動が変になることは、全くと言って良いほどありません。

形状は、一般的なマウスの形といったところです。右側に大きなくぼみなどはなく、左右両方とも若干くぼんだ形状になっています。

かぶせ持ち、つかみ持ちがしやすい形状と大きさです。つまみ持ちでもホールド感があり、比較的持ちやすくなっています。シンプルなデザインだからこその万能さがある、と言えるでしょう。

重量は63gと、とても軽いです。

裏面はカーボンが全く使われておらず、摩擦がほとんど発生しません。

丸いカバーがあり、持ち運びの際はここにUSBレシーバーを入れておけます。

サイドボタンは右側に二つと少なめですが、それを補って余りあるほどの快適性がありますよ。

ホイールは若干抵抗感のある重めの回し心地で、しっかりと「カチッカチッ」という感覚が得られます。誤爆しづらく、武器チェンジもしやすいです。

ボタン盛り盛りのマウスというよりも、単純に操作性の良いマウスが欲しい人向けだと言えるのではないでしょうか。

バッテリー駆動時間は、最長70時間です。そのうえ、常にワイヤレス充電ができるPOWERPLAYというマウスパッドに対応しています。組み合わせることで、充電を気にすること無く無限に使えますよ。

価格は、実売価格で1万7000円程度です。

ASUS ROG Keris Wireless

ROG Keris Wirelessは、価格コムのプロダクトアワード2021ゲーミング部門にて大賞を受賞したFPS向けのゲーミングマウスです。

16,000dpi、400ips光学センサー、1000Hzポーリングレートとゲーミングマウスとして標準的な性能を網羅しちつFPS用マウスとして細部までこだわったスペックになっています。

- エルゴノミクス形状によってこだわり抜かれた操作性

- 内部ハニカム構造により79.5gの超軽量マウス

- 最大78時間のバッテリー寿命※RGB照明をオンにした場合は56時間駆動

- 有線/Bluetooth/2.4GHzと接続の自由さ

- 保守部品が付属する高いメンテナンス性能

- 部位によって素材を変え操作性を高めている

これだけのスペックでありつつ値段は1万円を切っており、フォートナイトやFPSを楽しむならROG Keris Wirelessを買っておけば良いと言っても過言ではありません。

なお、サイドボタンは2つしかありませんので、建築の割り当てはキーボード側に頼る形になります。

Xtrfy M1 RGB

Xtrfy M1 RGBは、エルゴノミクス形状を採用したゲーミングマウスです。

一見普通のマウスっぽい見た目をしていますが、よく見るとお尻の部分が少し左側に向かって曲線を描いているのがわかります。右手で持ったときに、力まずともしっかりフィットして握れるような形になっているんでうs.これにより、扱いやすさが上がり、疲れにくくもなります。

ただ、かぶせ持ちをしない人には恩恵があまり得られません。大きさも中型と、かぶせ持ちに向いています。

次点で相性が良いのは、つかみ持ちです。形状の恩恵もかぶせ持ちほどではないものの、得られるようになっています。

つまみ持ちには、正直あまり向いていません。可能ではあるものの、最適ではないといったところでしょうね。

接続方法は、有線です。

サイドボタンは本体からしっかり飛び出たようになっており、押しやすいです。クリック感は軽く、ストロークはやや長めとなっています。数は二つなので、建築を全てマウスで賄うことはできません。

メインのスイッチはオムロン製で、押し心地は若干固め。ストロークは短く、適切な強さの跳ね返りがあるため、操作中のフィードバックはしっかりとしています。フォートナイトなど、クリックで攻撃するタイプのゲームには適しているでしょう。

ホイールは若干重めで、コロコロ、カチカチといった感覚は弱いです。

DPIは本体裏面スイッチで、400/800/1200/1600/3200/7200の6段階に調節できます。

RGBということで光りますが、発色がとても綺麗です。発光パターンの切り替えもボタンの組み合わせでできます。

ソフトウェアを使わず、本体の操作だけであれこれ設定できるのが強みですね。

重量は86gと重すぎず軽すぎず。

全体的に、性能・機能より操作性を重視したつくりになっています。

価格は、実売価格で8000円ほどと比較的手を伸ばしやすいです。

Razer DeathAdder V2 PRO

DeathAdder V2は、非常に人気のあった前作DeathAdderシリーズの後継機です。

有線モデルと、無線モデルとの2種類があります。今回は無線モデル「V2 PRO」を基準に紹介しましょう。

無線モデルには、Razer独自の高速通信技術「Razer Hyperspeed」が使われているのが特徴です。一般的なUSBレシーバーの無線よりとても早く、ラグが発生しにくくなっています。

USBレシーバーは、付属の中継アダプタを使ってマウスの近くまで持ってくることが可能です。

センサーには新型のRAZER FOCUS+が搭載されており、最大2万DPIの解像度を備えています。精度がとても高く、操作性が良いですよ。

サイドボタンは2つです。若干大きめとなっており、少し押し込む必要があります。軽く押せるものではないということは誤って押してしまうケースが少なくなるものの、軽めのものに比べ若干疲れやすいというデメリットもあるので注意が必要です。

本体裏面にはプロファイルボタンがあり、ホイール下にはDPI調節ボタンがあります。

専用ソフトを使ったボタンのカスタマイズにくわえ、ホイール下にあるDPI調節ボタンに5つのDPI値を設定しておくことが可能です。

DPI調節ボタンを使えば、登録したDPIを5段階で瞬時に切り替えができます。これがかなり便利です。

持ち方は、かぶせ持ちに特化しています。つかみ持ち、つまみ持ちにはおすすめしにくいです。

重量は、130gとなっています。

バッテリー稼働時間は最長70時間です。

実売価格は1万円ほどです。有線モデルは、1000円ほど安くなっています。

また、光る充電ドックもあるので、充電中も目に楽しいものにしたい人はそちらを併せて買うのもアリでしょう。Amazonではセット売りもされていますよ。

Razer Basilisk V2

Basilisk V2は、先代モデルから大きくアップデートされた人気モデルの後継機です。

接続方法は、有線となっています。

大きな特徴は、マルチファンクションパドルです。親指がちょうどあたるような位置にあり、自由に割り当てることができます。デフォルトだと、押している間に設定したDPIに切り替わるという機能になっていますが、ゲーム用に他の機能を割り当てる人が多いです。

形状・デザインはLogicoolのG502 WLと似ています。わかりやすく親指を置くところがあり、どこかメカメカしいデザインです。

センサーは、DeathAdder V2と同じRazer Focus+という高精度なものが使われています。より正確なエイムが可能です。

搭載しているボタン数は、ホイールチルトをあわせて13個となっています。専用ソフトを使い、自由に割り当てることが可能です。マクロも組めます。

マルチファンクションパドルは感度クラッチというタイプのボタンで、このクラッチを専用ソフトで調整可能です。

ホイールの抵抗は、本体底面のダイヤルで調整できます。抵抗を強めて正確性を増したり、逆に弱めてスムーズな操作ができるようにしたりすることも可能です。

フォートナイトプレイ中は強めに設定しておき、ブラウジングの際には軽めに設定しておくのがおすすめですよ。

重量は92g。

持ち方は、かぶせ持ちが最もおすすめです。次点でつかみ持ち。つまみ持ちには、あまり向いていないかもしれません。

無線が良いという人はほとんど同等の仕様の「BASILISK ULTIMATE」がおすすめですよ。

フォートナイトをするならマウスにもこだわるべし!

フォートナイトにおすすめなマウスについて、さまざまな説明をしてきました。マウスは機能、操作性、形状など気にするべきところが多いです。全て自分の理想通りというマウスには、なかなか出会えないかもしれません。

なにか一つ、絶対に譲れない部分を持っておき、それを基準にして選ぶと自分に合ったものが見つかりやすいです。

どこを重視して、どこをオミットするのか…。フォートナイトを快適にプレイするため、自分に合ったマウス選びにこだわりましょう。